埋蔵文化財の発掘調査

竪穴住居跡や掘立柱建物跡、お墓などで構成される集落遺跡、信仰遺跡(寺院跡や祭祀遺構など)、生産遺跡(窯や工房など)、耕作地(水田・畑)、道路遺構など、過去の土地利用の痕跡を「遺跡」といい、遺跡保護のために実施する学術調査のほか、開発で破壊を免れない場合に行われる緊急調査などの発掘調査を実施しています。

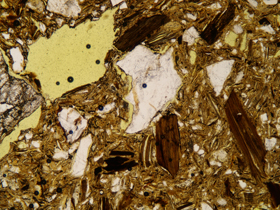

発掘調査では旧石器時代から現代に至る先祖の生活や営み、土地利用の変化などを明らかにするため、遺物の出土状況に留意しながら竪穴住居や柱穴などを掘り下げ、遺構図面や遺物出土状況を記録するとともに、発掘調査後は資料を水洗し、出土遺物の実測図を作成、図版化して、後世に永く記録を残すための発掘調査報告書を作成します。

発掘調査の状況

発掘調査の状況 掘り上がった住居跡の遺物

掘り上がった住居跡の遺物